Die Unterrepräsentation von migrantischem und muslimischem Engagement in der Zivilgesellschaft

01/2026 | Engin Karahan. 12 Seiten.

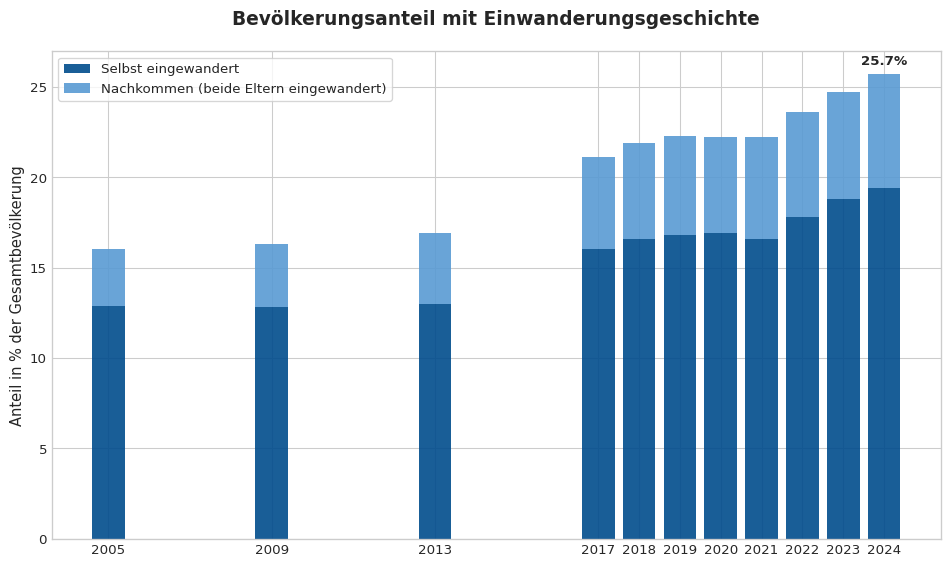

Deutschland ist nicht nur im Wandel, es hat sich bereits tiefgreifend verändert. Doch während wir in Talkshows oft noch über das „Ob“ der Migration streiten, hat die Realität diese Debatte längst überholt. So haben laut Bevölkerungsstatistik (Destatis via Statista, Stand 2023/2024) 29,7 % der Menschen in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte. Ein Blick in die Schulstatistik offenbart die Zukunft weitaus präziser als jede demografische Hochrechnung für die Gesamtbevölkerung: In Nordrhein-Westfalen haben bereits über 44 % der Schülerinnen und Schüler eine Migrationsgeschichte (vgl. MSB NRW 2024, S. 167). In den urbanen Zentren liegt dieser Anteil noch deutlich höher.

Unabhängig von tagespolitischen Erregungskurven zeigt dies eines ganz deutlich. Die Zusammensetzung der Gesellschaft nicht erst von morgen sondern bereits schon heute unterscheidet sich fundamental von so manchen institutionellen oder staatlichen Gesellschaftsprojektionen. Diese Entwicklung ist weder Bedrohung noch Utopie, sondern eine soziologische Tatsache, die wir anerkennen müssen. Sie birgt jedoch Chancen und Herausforderungen zugleich. Die Vitalisierung unserer Zivilgesellschaft durch eine junge, diverse Bevölkerungsgruppe kann neue Impulse gegen die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft setzen. Das funktioniert jedoch nur, wenn Institutionen nicht in ihrer bisherigen Rekrutierungsperspektive mit schwindendem Zugriff auf eine immer weiter schrumpfende Bewerberauswahl beharren.

Institutionen – seien es staatliche Behörden, Wirtschaftsunternehmen oder zivilgesellschaftliche Träger – werden ihren Nachwuchs künftig aus einem deutlich diverseren Pool rekrutieren müssen. Wer diese Entwicklung ignoriert, riskiert nicht nur einen Mangel an „Buntheit“, sondern das schlichte funktionale „Ausbluten“ zentraler gesellschaftlicher Säulen.

Dabei spielt die migrantische und muslimische Community eine relevante Rolle. Auch wenn exakte Zahlen fehlen, die migrantisch-muslimische Bevölkerung ist unbestritten jung. Ein signifikanter Teil gehört zur Generation der Schüler und jungen Erwachsenen. Damit wächst ihre Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Landes zwangsläufig – völlig unabhängig davon, wie religiös diese jungen Menschen ihren Alltag gestalten. Die Diskussion muss sich daher verschieben, Weg von der Frage nach der Integration, hin zu der Frage, wie diese Community als tragender Teil der Gesellschaft aktiv in die Verantwortung genommen werden kann. Es geht nicht mehr um Teilhabe, sondern um Mitgestaltung.

Funktionserhalt statt Diversitäts-Lyrik: Die materielle Basis der Institutionen

Wir müssen aufhören, über Diversität als ein politisches „Nice-to-have“ oder ein Projekt der kulturellen Repräsentanz zu sprechen. Diese Lesart verkennt den Ernst der Lage. Bei der Öffnung von Institutionen geht es nicht um das Abbilden von Proporz oder um moralische Gerechtigkeit, sondern schlicht um die Aufrechterhaltung der operativen Handlungsfähigkeit in der Daseinsvorsorge. Während sich 44,4 % der Menschen ohne Migrationshintergrund ehrenamtlich engagieren, liegt die Quote bei Menschen mit Migrationshintergrund lediglich bei 27,0 % (vgl. Simonson et al. 2021, S. 18).

Soziale Strukturen, so auch unsere Institutionen der Gefahrenabwehr oder der Pflege, sind emergente Phänomene. Sie existieren nicht losgelöst im luftleeren Raum, sondern entstehen aus der Interaktion realer Individuen und sind geprägt durch historische und organisatorische Entwicklungen. Ihre materielle Basis ist jedoch in erster Linie die Bevölkerung, aus der sich das Personal rekrutiert. Wenn diese Basis sich fundamental wandelt, die Institution aber an Rekrutierungsmechanismen festhält, die auf einer vergangenen Bevölkerungsstruktur basieren, steuert sie auf einen funktionalen Kollaps zu.

Die Institutionen operieren oft noch mit einer internen Selbstbeschreibung, die eine homogene Bewerberstruktur voraussetzt, während das tatsächliche gesellschaftliche Realität längst eine völlig andere Zusammensetzung aufweist. Wer diese Realität leugnet, betreibt keine Traditionspflege, sondern schneidet sich selbst von den notwendigen Ressourcen ab.

Der „Pool“, aus dem Feuerwehr, Rettungsdienste, Wohlfahrtsverbände, gerade auch die Bundeswehr ihren Nachwuchs schöpfen, hat sich faktisch bereits verändert. Wir brauchen physisch anwesende Menschen, um Schläuche zu rollen, Patienten zu pflegen oder Jugendarbeit zu leisten. Wenn der traditionelle Rekrutierungspool (die „biodeutsche“ Mittelschicht) demografisch schrumpft, die Institutionen aber ihre kulturellen Zugangscodes (ihren institutionellen Habitus) nicht anpassen, schließen sie sich selbst vom Zugang zum einzigen noch wachsenden Ressourcenpool aus.

Es geht also nicht darum, ob eine Feuerwehr „bunter“ sein möchte, sondern ob sie in zehn Jahren noch ausrücken kann. Eine Institution, die ihre Handlungs- und Denkweisen nicht so weit öffnet, dass sie für die Generation der heutigen Schüler (die in NRW zu fast 50 % eine Migrationsgeschichte haben) anschlussfähig wird, wählt den Weg in die Bedeutungslosigkeit. Sie verliert ihre Einsatzfähigkeit. Die Anpassung der Rekrutierungsstrategien an die muslimische und migrantische Community ist daher kein Akt der Gnade oder der Inklusion, sondern eine harte Notwendigkeit des institutionellen Selbsterhalts.

Die gespaltene Realität: Systemrelevant, aber unsichtbar

Der Status quo ist paradox. In bestimmten Sektoren ist die migrantische und muslimische Community längst eine tragende Säule. Im Gesundheitswesen und in der Pflege sind Menschen mit Migrationshintergrund an der Basis nicht mehr wegzudenken; ohne sie würden viele Einrichtungen kollabieren (vgl. SVR 2022). Auch das Unternehmertum wandelt sich. Es entsteht eine Generation von Gründern, die wirtschaftlichen Erfolg unabhängig von ihrer Herkunft oder kulturellem Hintergrund realisieren kann und selbstbewusst auftritt, fernab von Opferrollen.

Doch sobald der Blick von der reinen Arbeitskraft hin zu Entscheidungsmacht und klassischem Ehrenamt wandert, werden die Risse sichtbar. In der Pflege etwa endet die Karriere oft vor der Stationsleitung. Kompetenz übersetzt sich zu selten in Führungsverantwortung, was nicht nur frustriert, sondern den Institutionen wertvolle Perspektiven raubt.

Noch dramatischer ist die Situation im klassischen Ehrenamt wie der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Katastrophenschutz (vgl. Winter 2025). Hier zeigt sich die Diskrepanz besonders deutlich (siehe Abb.4). Die Barrieren sind hier vielschichtig und oft subtil. Kulturelle Codes in Traditionsvereinen, in denen Geselligkeit eng mit Alkoholkonsum verknüpft ist, wirken ausschließend, auch wenn das nicht beabsichtigt ist. Das fundamentale Hindernis sind jedoch oft nicht einfach nur Barrieren oder Ängste, sondern oft eine strukturelle Divergenz im Staatsverständnis. In vielen Herkunftsländern dieser migrantisch-muslimischen Akteure existiert das Modell der ‚ehrenamtlichen Gefahrenabwehr‘ schlichtweg nicht.

Dort gilt eine strikte Arbeitsteilung. Sicherheit und Versorgung sind exklusive Aufgaben des Staates. Dass Bürger in ihrer Freizeit staatliche Kernaufgaben übernehmen, ist in diesem Erfahrungshorizont nicht vorgesehen. Mehr noch, in autoritär geprägten Kontexten wird eine starke, organisierte Zivilgesellschaft oft nicht als Ressource, sondern als Bedrohung der staatlichen Hegemonie wahrgenommen (vgl. STGM 2024, S. 10). Unabhängige Organisationen gelten als potenzielle Keimzellen des Widerstands.

Wer mit dieser Vorstellung von Staat und Bürger sozialisiert wurde, für den ist das deutsche Modell der Freiwilligen Feuerwehr oder des THW zunächst ein kulturelles Rätsel. Es fehlt nicht unbedingt am Willen zum Engagement, sondern an der kulturell-historischen, generationellen Erfahrung für diese spezifische Form der Vergesellschaftung. Die Erwartungshaltung ist: „Wenn es brennt, kommt der Staat – warum soll ich das tun?“ Dies ist keine Faulheit, sondern das Resultat einer völlig anderen sozial-historischen Prägung. Wenn wir diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen ignorieren und nur ‚Mangel an Integration‘ diagnostizieren, verfehlen wir das Problem.

Der Trugschluss des „Muslimischen Wohlfahrtsverbands“: Warum wir alte Strukturen nicht künstlich beatmen sollten

In der Debatte um die Institutionalisierung des Islam wird reflexartig der Ruf nach einem „Muslimischen Wohlfahrtsverband“ laut. Die Logik scheint bestechend. Eine organisatorische Gleichstellung mit Caritas oder Diakonie würde Ressourcen freisetzen und muslimische Belange auf Augenhöhe professionalisieren. Doch diese Forderung verkennt die interne Verfasstheit der muslimischen Verbandslandschaft und ignoriert empirische Befunde der jüngsten Vergangenheit. Es ist an der Zeit, eine Position zu revidieren, die ich selbst vor über einem Jahrzehnt noch in meinem Beitrag „Von Provisorien zu dauerhaften Strukturen“ vertreten habe.

Die Annahme, die bestehenden Dachverbände könnten bruchlos in die Rolle eines Wohlfahrtsverbandes schlüpfen, wurde während der Flüchtlingskrise einem harten Realitätscheck unterzogen – und scheiterte. Obwohl staatliche Förderprogramme bereitstanden, um das enorme ehrenamtliche Engagement der Basis zu professionalisieren, wurden die Gelder kaum abgerufen.

Die Ursache lag nicht an der Basis, sondern in der Architektur der Verbände selbst. Die Zentralen erwiesen sich als administrative „Nadelöhre“. Sie waren strukturell nicht in der Lage, die komplexen Bedarfe ihrer Gemeinden in tragfähige, bürokratisch korrekte Anträge zu übersetzen oder die Mittel effizient weiterzuleiten. Wer heute den Aufbau eines Wohlfahrtsverbandes auf dem Fundament dieser Dachverbände fordert, ignoriert dieses institutionelle Versagen und riskiert, Ineffizienz staatlich zu alimentieren.

Noch schwerwiegender ist jedoch eine soziologische Verschiebung, die von der Politik oft übersehen wird. Der „Brain Drain“ innerhalb der organisierten Muslimschaft ist bereits in vollem Gange. Die dynamischsten Akteure, die über die notwendige Professionalität für soziale Arbeit verfügen, haben sich innerlich oft schon von den starren Verbandsstrukturen verabschiedet oder begeben sich erst gar nicht in die muslimischen Verbandsstrukturen. Sie sind es leid, für selbstverständliche soziale Initiativen bei konservativen Moscheevorständen um Erlaubnis „betteln“ zu müssen, deren Zielvorstellungen noch immer stark von der reinen Bewahrung eines als religiös-kulturell wahrgenommenen Herkunftsidentität geprägt sind .

Diese Akteure gründen neue, fachspezifische Vereine – für Bildung, Pflege oder Jugendarbeit –, die zwar religiös motiviert sein können, aber bewusst keine Religionsgemeinschaften sein wollen (für eine detaillierte Aufstellung unterschiedlicher Akteure vgl. Mediendienst Integration 2019, S. 2ff.). Die Moscheegemeinden und -verbände selbst bluten dadurch personell und intellektuell aus; der „Sozialraum Moschee“ droht auf die Funktion eines reinen Gebetsraums mit angeschlossenem Spendenempfangsbüro zu schrumpfen.

Ein „Muslimischer Wohlfahrtsverband“, der sich exklusiv auf die alten Säulen der Verbände stützt, wäre daher eine Hülle ohne Substanz. Er würde an den eigentlichen Leistungsträgern der Community vorbeigehen, die sich längst in neuen, hybriden Formen organisieren. Anstatt mühsam Parallelstrukturen zu simulieren, die an ihren eigenen Hierarchien scheitern, wäre es zielführender, diese neuen, unabhängigen Akteure direkt in die bestehende Wohlfahrtslandschaft einzubinden und die etablierten Träger für ihre Expertise zu öffnen.

Die Holschuld der Community und das Versagen der Verbände

Es reicht jedoch nicht, nur auf die Barrieren der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen. Integration in die Zivilgesellschaft ist keine Einbahnstraße, sondern auch eine Holschuld der muslimischen Community.

Die großen Moscheeverbände, die eigentlich als Brückenbauer fungieren müssten, haben in den letzten Jahren versagt. Anstatt sich zu öffnen, ist eine Tendenz zum Rückzug und zur Pflege identitärer Enklaven zu beobachten. Wie ich bereits an anderer Stelle analysiert habe (siehe: Wer stehen bleibt, kommt nicht voran), fehlt es oft an einer ehrlichen Bestandsaufnahme und der Bereitschaft zur Selbstkritik. In diesen mentalen Enklaven wird suggeriert, dass wahres Engagement nur innerhalb der eigenen religiösen Grenzen zählt. Dies hemmt junge Muslime aktiv daran, sich in der allgemeinen Zivilgesellschaft einzubringen.

Verändern könnte sich dies, wenn Moscheegemeinden auch den Wert von Engagement vermitteln, das nicht direkt der eigenen Gruppe dient. Ein muslimischer Jugendlicher, der bei der Tafel hilft, leistet einen islamisch wertvolleren Beitrag als jemand, der sich nur um die Belange der eigenen Moschee kümmert. Moscheen müssen Kooperationen suchen, die über den symbolischen „Tag der offenen Moschee“ hinausgehen.

Gleichzeitig müssen wir Strategien entwickeln, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das bedeutet aufsuchende Arbeit in Schulen und Jugendzentren und die Nutzung von Multiplikatoren.

Aber Partizipation darf nicht am Fuß der Pyramide enden. Wahre Teilhabe entscheidet sich an den Schalthebeln der Macht. Solange Muslime primär als Adressaten von Hilfe, aber selten als Gestalter von Strukturen auftreten, bleibt das Verhältnis asymmetrisch. Dabei geht es nicht um Quoten oder eine künstliche Bevorzugung, sondern um knallharte Professionalität. Organisationen müssen lernen, ihre eigenen kulturellen Blindstellen zu erkennen. Oft wird Kompetenz übersehen, nur weil sie nicht im gewohnten Habitus der Mehrheitsgesellschaft auftritt. Ziel muss eine Normalität sein, in der die Herkunft oder Religion bei der Besetzung von Führungspositionen schlichtweg irrelevant wird – weil allein die fachliche Eignung zählt und strukturelle Hürden, die diese Eignung unsichtbar machen, abgebaut wurden.

Fazit: Von der Integration zur gemeinsamen Verantwortung

Wir stehen an einem entscheidenden Punkt. Die demografischen Fakten lassen keinen Raum mehr für ideologische Grabenkämpfe. Die Zukunft unserer gesellschaftlichen Strukturen – von der Feuerwehr bis zum Sportverein – hängt davon ab, ob es uns gelingt, die wachsende migrantische und muslimische Community in die aktive Mitgestaltung einzubinden.

Dabei geht es nicht mehr um Integration als einseitige Anpassungsleistung, sondern um die pragmatische Sicherung unserer Zivilgesellschaft. Dies erfordert ein neues Verständnis von gemeinsamer Verantwortung: Die migrantische und muslimische Community muss den Mut aufbringen, ihre mentalen Enklaven zu verlassen und sich als selbstverständlicher Teil des Ganzen zu begreifen. Die etablierten Institutionen müssen im Gegenzug ihre Strukturen kritisch hinterfragen, kulturelle Hürden abbauen und Diversität als Überlebensnotwendigkeit erkennen.

Nur wenn wir diesen Schritt wagen, kann eine Normalität entstehen, in der die Herkunft oder Religion in den Hintergrund tritt und allein der Beitrag zählt, den der Einzelne für das gemeinsame Wir leistet. Es geht nicht um große Theorien, sondern um das konkrete Tun vor Ort.